書籍の紹介

| 書籍名 | ロジカル・シンキング — 論理的な思考と構成のスキル |

| 著者名 | 照屋 華子・岡田 恵子 |

| 出版年 | 2001年 |

| 出版社 | 東洋経済新報社 |

書籍の概要

ロジカル・シンキングを体系的に解説した一冊。

話の重複や漏れをなくすMECEと、話の飛びをなくすSo What / Why Soの2つの技術を軸に、筋道の通った思考・構成法を紹介している。

ビジネスで求められる「論理的に考え、的確に伝える力」を養う実践書であり、コンサルタントやビジネスパーソンの必読書として広く読まれている。

著者の紹介

照屋先生・岡田先生ともにマッキンゼー・アンド・カンパニーでコンサルタントやクライアントにロジカル・コミュニケーションのトレーニングを実施されていた方で、現在はお二人とも独立されて、企業研修や大学院などで講師をされているロジカル・シンキングの第一人者です。

この書籍を手に取った理由

この書籍を購入したのは、ある事がきっかけでビジネススクールへの進学を決意した2022年12月でした。

志望校は小論文の試験があったので、ひとまず受験対策として「国内MBA受験小論文対策」という書籍を購入し、その中の「合格者の体験談」で本書が非常に役立ったと紹介されていたのが、この本を購入した理由です。

小論文は論理的に思考を整理するスキルが必須であり、そのために必読書として、何人かの合格者が本書を挙げていました。

書籍からの学び

本書は3部構成で、それぞれの章で学んだポイントを、自分の気づきとともにまとめます。

第1部|書いたり話したりする前に

本書がまず強調しているのは、ロジカル・シンキングは「考える」ためではなく、「伝える」ための技術であるということです。いくら論理的に考えられても、相手に正確かつ効率的に伝わらなければ意味がありません。その前提として、著者は「コミュニケーションの5ステップ」を提示しています。

Step1. 目的の確認

- 相手に答えるべき課題は何か

- 手に期待する反応(理解/フィードバック/行動)は何か

Step2. 自分の答えの3要素を確認

- 結論:伝えたいメッセージの核

- 根拠:結論の必然性を説明する事実や判断

- 方法:相手が実行できるようにする具体的な手段(相手に期待する反応が行動の場合)

Step3. 結論のチェック

課題と答えが整合しているか。「原則」や「状況に応じて」といった曖昧な表現は避けているか。

Step4. 根拠のチェック

事実か判断かを明確にし、事実ならファクトを、判断なら判断基準を示しているか。

Step5. 方法のチェック

具体的で現実的な方法か。自分でも実際に行動できる方法にまで具体化されているか。

ーー

この章を読んで、私はドキッとしました。書かれていることは当たり前のことばかりなのに、日々の業務で出来ていないという心当たりが多々あったからです。

たとえば会議。

「何のための会議なのか」「どんな結論を期待しているのか」「次に何をすべきなのか」が曖昧なまま始まり、曖昧なまま終わる会議はとても多い。むしろ、そんな会議ばっかりと言ってもいいほどです。

たとえば調査。

課題か曖昧なまに情報集取や分析を進めてしまい、結局は大した結論が得られなかったことも少なくありません。いま振り返ると、どれだけ時間を無駄にしてきたかと思います。

たとえば報告。

「それは事実なのか、意見なのか?」という混同も日常的に起きています。事実と判断を明確に切り分けるだけでも、議論が格段に効率的になるはずです。

どれも基本的なことですけど、実はその”基本”ができてない。

この基本を徹底するだけでも、業務の効率は劇的に改善すると確信できました。

実際、この書籍を読んだあと、私が最も実務で役立ったと感じた学びは、この第1部の内容でした。

第2部|論理的に思考を整理する技術

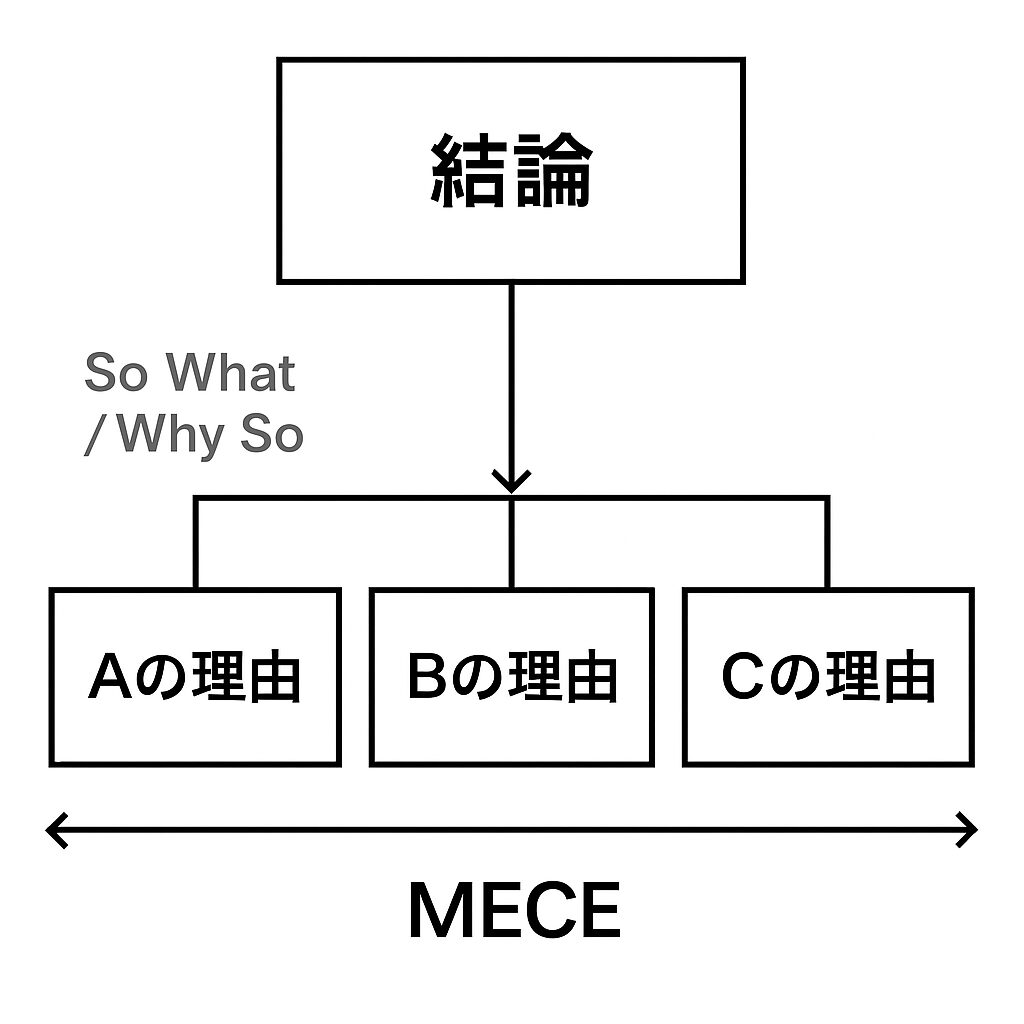

MECE:ダブりなく・漏れなく整理する技術

MECE(Mutually Exclusive, Collectively Exhaustive)は、情報を「Mutually Exclusive(相互に排他的に)=ダブりなく」、「Collectively Exhaustive(全体として網羅的に)=漏れなく」整理するスキルです。

話の内容に重複や漏れがあると、聞き手はその違和感に引っかかり、メッセージの説得力が失われます。

そこで、フレームワーク(3C、4P、5W1Hなど)やグルーピングを活用し、全体集合と部分集合を明確に整理することで、情報がMECEであることを示します。

こうした構造化によって、メッセージに一貫性と説得力が生まれます。

また、どのような切り口でMECEを構成するのかという点も重要です。

相手の目的に即して意味のある切り口でないといけません。

例えば、学力向上施策の対象を考える場合、「男子と女子」という切り口は形式的にはMECEですが、目的との関連性が薄いために意味がありません。

一方で、成績の「上位・中位・下位」という切り口は、学力向上という目的には有効です。

つまり、MECEは単に分ける技術ではなく、目的に沿って分ける技術です。

So What / Why So:話の飛びをなくす技術

話の筋が飛躍していたり、因果関係が不明確だったりすると、聞き手は「なんでそうなるの?」という疑問を抱き、そのメッセージの納得性が下がってしまいます。

これを防ぐためのスキルがSo What / Why Soです。

- So What?:手持ちの情報から「つまり何が言えるのか?」を導く(部分→全体)

- Why So?:その結論が「なぜそう言えるのか?」を検証する(全体→部分)

So Whatで要約して、Why Soで検証する。これを往復することによって思考の飛躍を防ぎ、論理の道筋を明確にできます。

また、So What / Why Soには2つのタイプがあります。この構造を意識することで、根拠と結論の道筋が格段にクリアになります。

- 観察型:複数の事実をまとめて「観察結果」を導く

- 洞察型:複数の事実から状況を整理し、「新しい判断や行動」を導く

観察型は、自分が観察した事実を、実際に現場を見ていない相手でも同じように理解できるように伝えることが大切です。

たとえば、報告書やミーティングで「事実から結論を導く」場面で活用できる型です。

洞察型は、ある情報から別の種類の情報を引き出す思考法です。たとえば、複数の「状況」を分析して、自社がとるべき「アクション」や「判断」を導くような場面で活用できます。

つまり、観察型が「事実から事実をまとめる」のに対し、洞察型は「事実から新たな意味や方針を見出す」プロセスといえます。

第3部|論理的に構成する技術

第3部では、MECEとSo What / Why Soで整理した情報を、相手に伝わりやすく構成するための「論理的な組み立て型」を学びます。

まず、論理構造には3つの要件があります。この3つの要件を満たした構造を基本構造とします。

- 1) 結論が課題の答えになっている

- 2) 縦方向に結論を頂点としてSo What / Why Soの関係が成り立つ

- 3) 横方向の同一階層内の複数要素がMECEである

つぎに、基本構造を応用した論理構成には「並列型」と「解説型」の2つのパターンがあります。

基本構造だけでも論理を構成できますが、実際のコミュニケーションではそれだけでは対応できない場面もあります。

そんなときに、この2つのパターンを使い分けたり、組み合わせたりすることで、より柔軟で説得力のある論理構成を作ることができます。

並列型:複数の根拠や方法を並列に示す

並列型は、複数の根拠や方法を並列に提示するパターンです。並列する要素がMECEで整理されていること、そして、その切り口自体に説得力があることが重要です。

たとえば「売上を向上させる方法」を論じる場合、4P(Product・Price・Place・Promotion)の切り口で要素を整理すると、説得力のある論理構造となります。

解説型:事実・判断基準・判断内容で結論を導く

解説型は、事実・判断基準・判断内容の3つの要素で結論を導くパターンです。まず、事実を客観的に整理し、その上で判断基準と判断内容という主観的要素を構築します。

このとき、事実部分を並列型で整理するとより明快になります。また、判断内容(結論)が課題の答えになっていること、そして、判断内容を導く判断基準が明確であることが重要です。

たとえば「新商品の投入タイミング」を検討する場合、

・事実:競合3社が同時期に新製品を発表予定である

・判断基準:市場シェア拡大を最優先とする

・判断内容(結論):競合より1ヶ月早く発売することで差別化を図る

というように、事実→基準→結論の流れで構成すると、納得感のある論理構造となります。

まとめ

本書『ロジカル・シンキング ― 論理的な思考と構成のスキル』は、MECEやSo What / Why Soといったロジカル・シンキングの基礎スキルを体系的に学ぶのに最適な一冊です。

各章末には練習問題も用意されており、読んで終わりではなく、自分の思考を実際に手を動かして鍛えられる構成になっています。

本書で基礎をしっかり学び、日常の会話・会議・資料作成などで意識的に使ってみることが、ロジカル・シンキングを実践的なスキルとして定着させる近道だと感じました。

また、本書の魅力は論理の技術だけではありません。

第1部で語られるコミュニケーションの基本は、どれも当たり前のようでいて、実務の現場で最も大切な原則です。

読後には、明日からすぐに使える知識とスキルが確実に身についた実感がありました。

こんな人におすすめ

本書は、これからロジカル・シンキングを学ぶ人が最初に読むことをオススメしたい一冊です。

初学者にもわかりやすい構成で、専門的な用語をできるだけ避け、誰でも理解できる言葉で書かれています。

ロジカル・シンキング界隈では“必読書”として知られており、この本を読まずにロジカル・シンキングを語るのは避けた方が良い、という意味もあります。

私自身、当時はITエンジニアとして日々の業務で技術的なスキルを磨いていましたが、ロジカル・シンキングのようなコンセプチュアルスキル(考える力)を体系的に学ぶ機会はほとんどありませんでした。

そんな私が読んでも、比較的スムーズに理解することができる内容でしたので、初めてロジカル・シンキングに触れる人に特にオススメです。